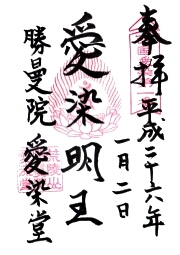

勝鬘院 愛染堂

■場所

大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町

■札所

西国愛染十七霊場 第1番/聖徳太子霊跡 第29番

■由緒

593年、聖徳太子が四天王寺を創建した際に建立した施薬院が、このお寺の始まりらしい。 その後、聖徳太子が人々に勝鬘経の教えを説き、そして勝鬘経に登場するお姫様・シュリーマーラー夫人(勝鬘夫人)の仏像を本堂に安置したことにより、 勝鬘院と呼ばれるようになったらしい。また金堂には愛染明王が祀られており、愛染明王信仰の普及とともに、勝鬘院全体が愛染堂と呼ばれるようになったらしい。 鎌倉時代、鎌倉幕府5代執権・北条時頼から寺領を寄進されたらしい。多宝塔は大阪市内最古の木造建造物らしい。

■参拝日

2014年1月2日

■日記

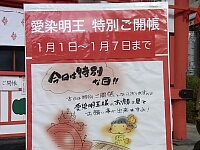

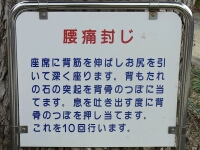

大阪空襲からまぬがれた大阪市内最古の建造物・多宝塔が残る、勝鬘院 愛染堂に到着!そんなこんなで、山門をくぐり境内へ。 古建築は多宝塔だけかと思ったら、本堂もなかなかの古オーラを放ってました!どうやら、この本堂も古い建物のようで、江戸時代に建てられたものらしいです。 大阪市内で古建築に出逢う事は滅多にないので、否が応でもテンションが上がっちゃいます! しかも本日は、ご本尊の愛染明王さんがご開帳されていたというラッキー! 愛染明王さんまでの距離は2メートルちょいくらいで、遠からず近からずな感じで、いい塩梅の距離感。 そんなこんなで、しばし仏像鑑賞。見た感じ、ベラボーに古い仏像さんじゃないっぽいけど、ご開帳というキーワードに弱いミーハーな私は、 目が焦げるまで仏像さんを目に焼き付ける。 その後、本堂を後にし、大阪市内最古の建造物である、国重文の多宝塔へ。多宝塔前にベンチがあったので、そこに座ってしばし多宝塔鑑賞。 とてもスタイルの良い、カッコいい多宝塔でした!空襲で焼かれなかった事に感謝! その後、座ると腰痛が治ると言われる石に座ったり、愛染めの霊水っていう湧き水を飲んだりしつつ、境内を満喫してました。 ちなみに勝鬘院と書いて『しょうまんいん』と読むらしいです。

■公式ホームページ

■ご朱印■

|

|

|

|

|

■山門■

|

■山門■

|

■中門■ |

■中門■

|

|

|

|

|

|

■金堂■

|

■金堂■

|

■金堂■

|

■金堂■

|

|

|

|

|

|

■多宝塔■

|

■多宝塔■

|

■多宝塔■

|

■多宝塔■

|

|

|

|

|

|

■禅堂■

|

■出世白竜明神と願成稲荷明神■

|

■大力金剛尊■

|

■大力金剛尊■

|

|

|

|

|

|

■愛染めの霊水■

|

■延命地蔵尊■ |

■魚藍観音■

|

■愛染かつら■

|

|

|

|

|

|

■腰痛封じの石■ |

■腰痛封じの石■

|

■腰痛封じの石■

|

■腰痛封じの石■

|

|

|

|

|

|

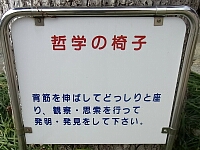

■哲学の椅子■ |

■哲学の椅子■

|

■哲学の椅子■

|

■哲学の椅子■

|

|

|

|

|

|

■オリジナル瓦■ |

■顔ハメ■ |

■愛染坂■

|