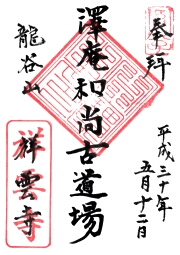

祥雲寺

■場所

大阪府堺市堺区大町東

■由緒

1625年、沢庵和尚が創建したお寺らしい。 創建当初は、瑞泉寺という寺名だったらしい。その後、祥雲庵と改名し、1639年に祥雲寺となったらしい。 徳川3代将軍・徳川家光の時から幕府巡見所の1つとなったらしい。 1945年、大阪大空襲により焼失したらしい。 その後、再建したらしい。

■参拝日

2018年5月12日

■日記

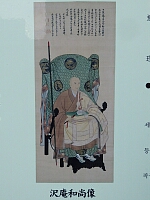

本日は嫁はんが大阪に用事があるとのことなので、率先してアッシー君になる。旅じゃ旅じゃ!急遽、ウホウホ気分! そんなこんなで、堺に到着!堺に住む嫁はんの友達に教えてもらった漢方屋さんに行った後、本日の宿があるフェニックス通りをブラブラ歩いてみる。 するといくつかのお寺が集まるエリアに到着。そしていい味出まくりの瓦土塀のお寺を発見!せっかくなんで立ち寄ってみよう。 そんなこんなで、祥雲寺に到着!なんとこのお寺は沢庵和尚が住職を務めたお寺とのこと! このように適当というか偶然出会ったお寺が、ビッグネームゆかりの地だった時のラッキー感は言葉では表せない。 なんかこぅ、運命みたいなものを感じちゃいます。 あんまりお寺っぽくないお寺でしたが、府指定名勝の枯山水庭園がステキなお寺でした! 沢庵といえば、やはりたくあん漬け。そして宮本武蔵もんのドラマなどにやたらと登場してくるイメージ。 調べてみると、沢庵と武蔵に接点があったかどうかは怪しいとのこと・・・うぅ~ん、この。

■公式ホームページ

■ご朱印■

|

|

|

|

|

■境内入口■

|

■瓦土塀■

|

■瓦土塀■

|

■瓦土塀■

|

|

|

|

|

|

■参道■

|

■手水鉢■ |

■つくばい■

|

■織部灯籠■

|

|

|

|

|

|

■方丈(本堂)■

|

■方丈(本堂)■

|

■庭園■

|

■庭園■

|

|

|

|

|

|

■歓喜天堂■

|

■歓喜天堂■

|

■歓喜天堂■

|

■劉鉄観音■

|

|

|

||

|

■境内の風景■

|

■沢庵和尚■

|