慈照寺(銀閣寺)

■場所

京都府京都市左京区銀閣寺町

■由緒

1473年、室町幕府8代将軍・足利義政は、嫡男・足利義尚に将軍職を譲り、 1482年から東山の月待山麓に東山山荘(東山殿)の造営を始めたらしい。 当時は応仁の乱が終了した直後で、京都の経済は悪化して活力をなくしていたらしい。 足利義政は庶民に税を課し、東山殿の造営を進め書画や茶の湯に親しむ風流な生活を送っていたらしい。 造営工事は8年にわたって、足利義政の死の直前まで続けられたが、足利義政自身は山荘の完成を待たず、 工事開始の翌年である1483年にはここに移り住んでいたらしい。 1490年、死去した足利義政の菩提を弔うため東山殿を寺に改め、相国寺の末寺として創始したのが慈照寺らしい。 銀閣は、金閣、飛雲閣(西本願寺境内)とあわせて京の三閣と呼ばれているらしい。

■参拝日

2011年1月8日

■日記

第14回、青春18切符の旅! まず最初に訪れたのは銀閣寺!銀閣寺といえば昨年春まで修復工事が行われてました。 個人的に葺き替えたばかりの新品の屋根の色があんまり好きではないので、屋根が黒くなるまで気長に待ってました! そんなこんなで、修復工事終了から2つの季節が経過。 そろそろ屋根が黒くなった頃だろう!という適当な勘と予測のもと、本日やっと銀閣寺に行く事を決心しました! 到着後、まず最初に見たのはやはり屋根。ヨシっ、黒いぞ!心の中で小さくガッツポーズしたものです! それにしても、シブくてカッコよかったなぁ銀閣寺。 話は変わって、銀閣寺を訪れたのは約25年ぶりです。 あれは小学高学年の夏休みの事でした。 夏休みの宿題の自由課題で『苔の研究がしたい』と親に申し出た夜。 『よし、金閣寺に行こう!』と即答した父は『今すぐ準備せいぃぃっ!』と家族全員に旅支度の指令を出した。 今思えば、なぜ苔 = 金閣寺だったのか。今思えば、父のヒラメキがわからない。 しかし当時の私はちょっとバカ気味だった(今もだが)ので『きっと金閣寺には特別な苔、すなわち金の苔があるんだ!』 とワクワクしながら旅支度をしてました。 『苔の研究がしたい』と申し出た1時間後、車内で父と母が喧嘩をしていた。 『何で京都なんねーっ?』とキレ気味の母。『うるせぇ、京都には苔がいっぱいあるんじゃ!』と父。 私はそんな夫婦喧嘩を観賞しつつ、後部座席にて金の苔を想像していた。 それから父は何時間運転したのだろう。目が覚めたら目的地の金閣寺に到着してました。 そして父は拝観受付にて『息子が苔の研究がしたいって言ってるのだが、苔を採取してもいいかね?』的な事を受付のおばちゃんに聞いてました。 もちろん、良いわけがない。『どうしてもダメですかっ?』と、必死に食い下がる父がとても素敵でした。 金閣寺での苔採集を諦めた父は『次は銀閣寺じゃ』と。金閣→銀閣という単純明快な安易な発想に、子供ながらに感動したものです。 そんなこんなで、銀閣寺へ向け車を走らせました。 そして銀閣寺でも『息子が苔の研究がしたいって言ってるのだが、苔を採取してもいいかね?』的な事を受付のおばちゃんに聞いてました。 もちろん、良いわけがない。 結局、苔採集を諦めた私達は、銀閣寺境内に生殖している苔を写真に収めて帰る事にしました。 父も私も夢中になってシャッターを押し続けました。 そんなこんなで、様々な苔をカメラに収め、満足して広島に帰りました。 そして数日後、現像後の写真を見て言葉を失っちゃいました。 自由研究のレポート写真にて一目で苔の種類がわかるように、カメラのレンズを苔に近づけて写真を撮ったため、全てピンボケ! 当時のコンパクトカメラには接写モードがない為、ただただボヤけた緑色の写真に仕上がってました。しょーもなっ。 長々話しましたが、銀閣寺はそんな思い出の地なんです。

■公式ホームページ

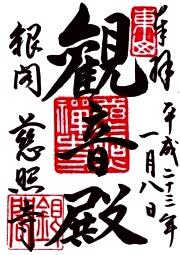

■ご朱印■

|

|

|

|

|

|

■表参道■

|

■境内入口■

|

■総門■

|

|

|

|

|

|

■総門■

|

■銀閣寺垣■

|

■中門■

|

■中門■

|

|

|

|

|

|

■中門■

|

■方丈■

|

■方丈■

|

■方丈■

|

|

|

|

|

|

■観音殿■

|

■観音殿■

|

■観音殿■

|

■観音殿■

|

|

|

|

|

|

■観音殿■

|

■観音殿■

|

■向月台■

|

■銀沙灘■

|

|

|

|

|

|

■東求堂■

|

■東求堂■

|

■千代の槇■

|

■洗月泉■

|

|

|

|

|

|

■お茶の井■

|

■境内の風景■

|

■境内の風景■

|

■境内からの景色■

|

|

|||

|

|