今宮神社

■場所

京都府京都市北区紫野今宮町

■由緒

現在地には、794年の平安遷都以前から疫神スサノオを祀る社(現・摂社疫神社)があったらしい。 平安遷都後、しばしば疫病や災厄が起こり、神泉苑、上御霊神社、下御霊神社、八坂神社などで疫病を鎮めるための御霊会が営まれたらしい。 994年、都で大規模な疫病がはびこったため、朝廷は神輿2基を造って船岡山に安置し、音楽奉納などを行なったらしい。これが今宮祭の起源らしい。 1001年、再び疫病が流行したらしい。そこで朝廷は、疫神を船岡山から現在地に移し今宮社と名付けたらしい。 創祀以来、朝廷・民衆・武家からの崇敬は厚く、1284年には正一位の神階が与えられたらしい。 1467~1478年、応仁の乱などに巻き込まれ、焼失&荒廃したらしい。 1593年、豊臣秀吉が今宮社の御旅所を再興し、神輿1基を寄進したらしい。 西陣の八百屋に生まれた『お玉』が徳川3代将軍・家光の側室となり、5代将軍・綱吉の生母・桂昌院として従一位となったらしい。 このことが『玉の輿』ということわざの由来となった説があるらしい。 そんなこんなで今宮神社は、別名・玉の輿神社と言われているらしい。 京都の寺社の復興に力を注いだ桂昌院は、今宮社に対する崇敬と西陣に対する愛郷の念が非常に強く、 1694年には荒廃していた社殿の造営などを行ったらしい。

■参拝日

2014年2月9日

■日記

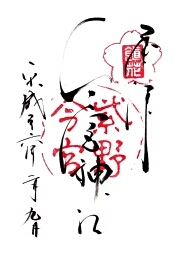

大徳寺のほぼ隣に鎮座してます、今宮神社。 大徳寺で塔頭巡りをしている途中に立ち寄った神社です。 朱塗りのデッカい楼門と檜皮葺きの社殿。京都では当たり前のようにある風景だけど、我が町ヒロシマには、こんな風景はない。 大徳寺もそう。塔頭に囲まれたお寺なんてヒロシマにはない。そんなことを思った瞬間、めちゃくちゃハイテンションになってしまいました! 今、京都に居るヨロコビ。ヒロシマでの生活では決して感じれない、この身震い! 何度も京都に来てるけど、毎度毎度何度も何度も感動を与えてくれる、すんごい街、京都。 まだ京都に居るのに、帰宅する日の夕方頃には『また来たい』と思ってしまう。何なんじゃろね、この街は。 もし京都が女なら、それはもうどうしようもないくらいの魅惑ガールですよ。 ってか、もっの凄い優しく繊細な線のご朱印に感動!ステキ過ぎます。

■公式ホームページ

■ご朱印■

|

|

|

|

|

■楼門■

|

■楼門■

|

■楼門■

|

■楼門■

|

|

|

|

|

|

■狛犬①■ |

■狛犬②■ |

■楼門■

|

■参道■ |

|

|

|

|

|

■手水舎■ |

■狛犬③■ |

■狛犬④■ |

■狛犬④■

|

|

|

|

|

|

■本殿■

|

■本殿と疫神社■

|

■本殿■

|

■本殿■

|

|

|

|

|

|

■織姫社■

|

■月読社■ |

■稲荷社・織田稲荷社■

|

■境内社■

|

|

|

|

|

|

■神占舎■

|

■神占舎■

|

■絵馬殿■ |

■絵馬殿■

|

|

|

|

|

|

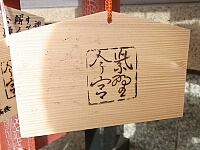

■絵馬①■ |

■絵馬②■ |

■絵馬③■

|

■あぶり餅■

|

|

|||

|

■楼門前からの風景■

|